Los orígenes de la catedral de Jaén se encuentran en la Reconquista de la ciudad por parte del rey Fernando III en 1246, y el traslado de la diócesis en 1249, con la transformación de la mezquita aljama en iglesia cambiando la orientación. Aunque se adaptó al uso cristiano y se utilizó durante un tiempo, tras la razia de 1367 el edificio quedó seriamente dañado, motivo por el que se apostó por un nuevo proyecto. Así que, con la llegada del obispo Nicolás de Biedma (1368-1378; 1381-1383) se inició el proceso constructivo de una catedral en estilo gótico o mudéjar al modo de Santa María de los Reales Alcázares en Úbeda, que recibió todos los bienes del prelado tras su fallecimiento.

A finales del siglo XV el obispo Luis de Osorio y Acuña (1483-1496) inició un proyecto nuevo con una magnífica fábrica en piedra. Pocos años después, Alonso Suárez de la Fuente el Sauce (1500-1520), emprendió la construcción de la capilla mayor y el cimborrio.

En la primera mitad del siglo XVI, con la llegada del cardenal Esteban Gabriel Merino (1523-1535), y la promulgación de la bula Salvatoris Domini, por la que se concedían gracias espirituales a aquellos que contribuyesen con un real de plata para la fábrica de la catedral, se iniciaron nuevos movimientos para retomar las obras. Sin embargo, la ausencia reiterada del prelado en su diócesis hizo que se retrasasen todas las posibles decisiones.

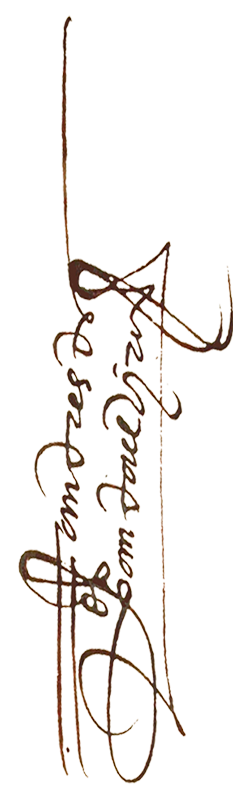

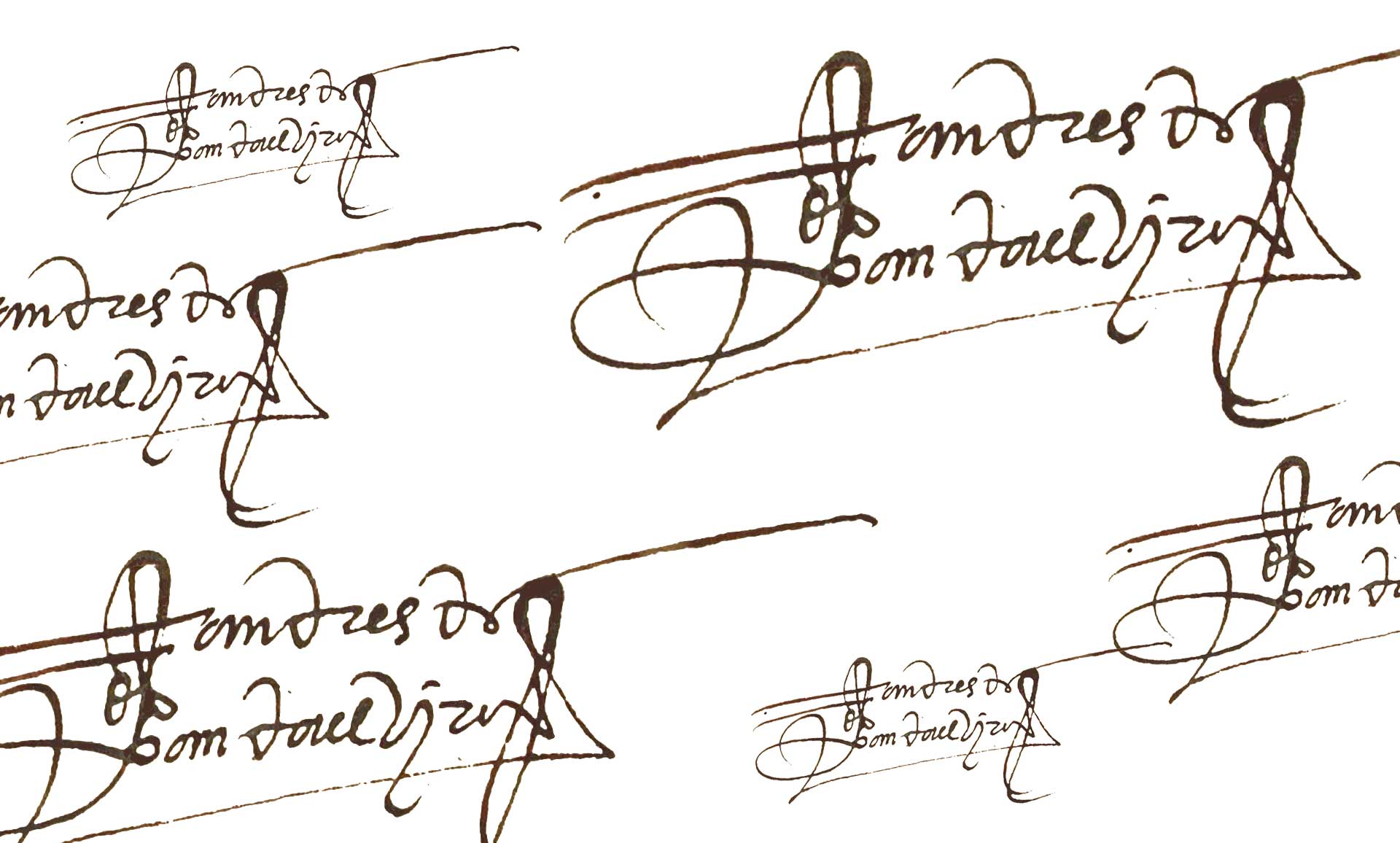

Mientras se esperaba el momento adecuado, se seguía empleando la catedral gótica, a la cual se le hacían reparos y nuevas obras según se iba haciendo necesario. Y es ante esta situación cuando Andrés de Vandelvira entró en contacto con el cabildo de la seo giennense al requerirse sus servicios para ver y realizar algunos reparos en la torre del reloj de la catedral, razón por la que en acta capitular de 1546 se hace referencia al pago de 10 ducados que se le debían por su labor: “ver y reparar la torre del reloj […] diez ducados que se le deben […]”.

Con este aval y con su trabajo al servicio de Francisco de los Cobos, dos años más tarde, Vandelvira fue uno de los maestros convocados para realizar trazas para la catedral. Concretamente, fue el 27 de agosto de 1548 cuando los capitulares discutieron cuál era la mejor opción, si “que se haga la delantera de la dicha iglesia o que se prosiga la obra de la cabecera que está comenzada”.

Ante esta disyuntiva, finalmente “acordaron y mandaron que la dicha obra que está comenzada se prosiga y para que sea mejor se dé la orden que en ella se ha de tener se llamen a maestre Jerónimo [Quijano], y Andrés de Vandelvira y Pedro Machuca y se les escribiera para que el día de Todos los Santos venidero sean en esta ciudad […]”.

Lo cierto es que estos tres maestros propusieron un proyecto para continuar la obra por la cabecera, tal y como había decidido el cabildo catedralicio, lo que marcó la planta catedralicia por completo. No obstante, estas obras, se limitaron al bloque sureste, que se alineó con la cabecera recta preexistente. El proyecto fue finalmente llevado a cabo por Andrés de Vandelvira, algo de lo que deja constancia la firma del contrato con el cabildo catedralicio en 1553, así como la realización de los planos y una maqueta. El proyecto se realizaría en el nuevo lenguaje renacentista.

ANTIGUO PANTEÓN DE CANÓNIGOS

Se trata del primer espacio construido por Andrés de Vandelvira, que actúa como basamento sobre el que sitúa la sacristía y la sala capitular. El maestro concibió tres estancias: la primera de ellas funcionaba a modo de vestíbulo, una segunda que era la capilla, y la tercera, como lugar de enterramiento.

Se accede desde la antesacristía a través de una escalera, y al llegar abajo, se puede observar un arco de medio punto que a su vez engloba otros tres más pequeños. Estos descansan sobre columnas pareadas de orden jónico. Este primer espacio, que tiene unas medidas de 8,5 x 5,5 metros, se cubre con bóveda vaída con lunetos ciegos.

Posteriormente, se accede al segundo ámbito a través de una portada a modo de arco de triunfo que está flanqueada por medias columnas jónicas y sobre cuyo entablamento pueden observarse dos figuras femeninas: el triunfo de la fama y el mérito sobre la muerte. También campea el escudo del obispo Diego Tavera, bajo cuyo gobierno (1550-1560) se construyó el panteón.

En este espacio rectangular, de 19,5 x 10 metros, Andrés de Vandelvira diseñó una secuencia de vanos, en la que suceden un arco grande y otro pequeño, y esto fue algo que repitió en la sacristía. Esta sala se cubre con bóveda rebajada y lunetos en cercha. La única decoración que encontramos son formas geométricas.

Por último, se accede al pudridero, que tiene unas medidas de 12 x 6 metros y se cubre con bóveda de cañón.

SALA CAPITULAR

La capilla de San Pedro de Osma, o sala capitular, se acabó en 1556, tal y como se indica en la cartela del vano de acceso. Tiene unas medidas de 14 x 7 metros, y cuenta con un pequeño vestíbulo al que se entra desde la capilla de Santiago, que es una de las tres que se encuentran en la cabecera.

La decoración de la sala capitular consiste en la alternancia de dobles pilastras con intercolumnios donde hay hornacinas vacías, y que dejan entre sí espacios más anchos que están ocupados por arcos ciegos. El conjunto está recorrido por un friso del que arrancan los arcos fajones que forman la bóveda de cañón.

Aunque se ha hablado de influencia de Bramante por la presencia de formas geométricas, la solución recuerda a la variante del arco triunfal de Ancona representada por Sebastiano Serlio en su Cuatro Libro de Arquitectura publicado en 1537.

Por último, preside el espacio un retablo realizado por Pedro Machuca en 1546 y dedicado a San Pedro de Osma.

SACRISTÍA

Es considerada como la obra cumbre y maestra de Andrés de Vandelvira. Se resuelve como un rectángulo de 12×22 metros y fue finalizada dos años después de su fallecimiento, en 1577.

Se repite el mismo espacio estructural que en la sala capitular, aunque más grande (12 x 22 metros), concebido de una manera muy funcional, fruto de la necesidad de alojar las cajoneras en las que se guarda el ajuar litúrgico y de una correcta iluminación, directa e indirecta.

Se compone de dobles medias columnas y pares de columnas adelantadas que se elevan sobre plintos. Sobre estas se dispone un trozo del entablamento que acoge a los arcos alternantes en tamaño, repitiéndose la estructura del panteón de canónigos. Después hay un friso sobre el que se repite el mismo esquema de arcos. Esta duplicidad remite a la Mezquita de Córdoba, mientras que la disposición de las columnas y la forma en la que se sitúan en las esquinas evocan a las del Patio de los Leones de la Alhambra.

La sacristía se cubre con bóveda de cañón con arcos fajones y decoración de formas geométricas.

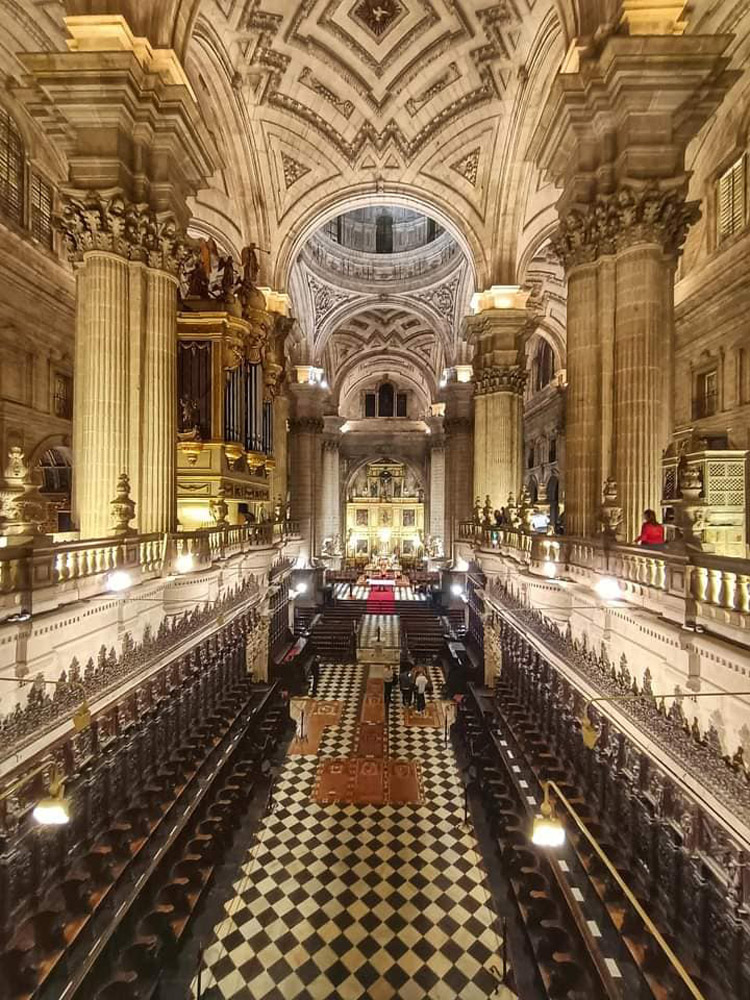

GALERÍAS ALTAS

Sobre estos espacios se disponen las galerías altas, y a ellas se accede a través de la antesacristía. Se trata de un lugar funcional, construido para acoger diferentes dependencias de la catedral, las denominadas “oficinas del templo” como la biblioteca, la escuela de gramática y, más recientemente, el archivo. Hacia el interior y el exterior se abren los balcones que recorren todo el perímetro del edificio.

Destaca la logia, compuesta por seis arcos de medio punto sostenidos por columnas jónicas y situada sobre la portada sur, en ángulo, donde se une el bloque de la sacristía y sala capitular con el resto del templo.

PORTADA SUR

Es la única ejecutada por Andrés de Vandelvira. Se dispone dentro de un gran arco que la protege y materializa una solución presente en el ámbito manchego. Su estructuración se realiza a través de dos cuerpos y presenta un esquema de arco triunfal. A los lados de la puerta de acceso, un arco de medio punto, se observan pares de medias columnas de orden dórico sobre plinto. En el intercolumnio se sitúan hornacinas vacías. En las enjutas se representan la Fe y la Caridad, y separando ambos cuerpos se dispone un friso donde se representan trofeos bélicos, entre ellos una adarga nazarí.

En el segundo cuerpo, un relieve de la Asunción de María, titular de la catedral, y, a ambos lados, de nuevo, pares de medias columnas dóricas con una hornacina en el intercolumnio.

El conjunto culmina con un frontón recto sin decoración.

Este modelo bebe, de nuevo, de Sebastiano Serlio, en concreto del folio LIX del Cuarto Libro de Arquitectura, y del diseño XIII del Libro Extraordinario, también del boloñés.